TROBOS.CO | Di era di mana klaim spiritualitas mudah dikumandangkan, pertanyaan kritis justru bukan lagi siapa yang paling rajin beribadah, melainkan siapa yang paling jujur dalam muamalah (interaksi sosial). Di sinilah letak ujian sesungguhnya dari kecerdasan rohani yang sejati.

Konsep Spiritual Intelligence (SQ) yang dipopulerkan Danah Zohar dan Ian Marshall pada 2000 telah membawa dimensi spiritual ke ranah psikologi modern. SQ diposisikan setara dengan IQ dan EQ—sebagai kecerdasan yang memberi arah, makna, dan nilai hidup. Konsep ini berjasa mengangkat pentingnya kesadaran batin, namun akarnya adalah humanisme-sekuler Barat yang lepas dari wahyu.

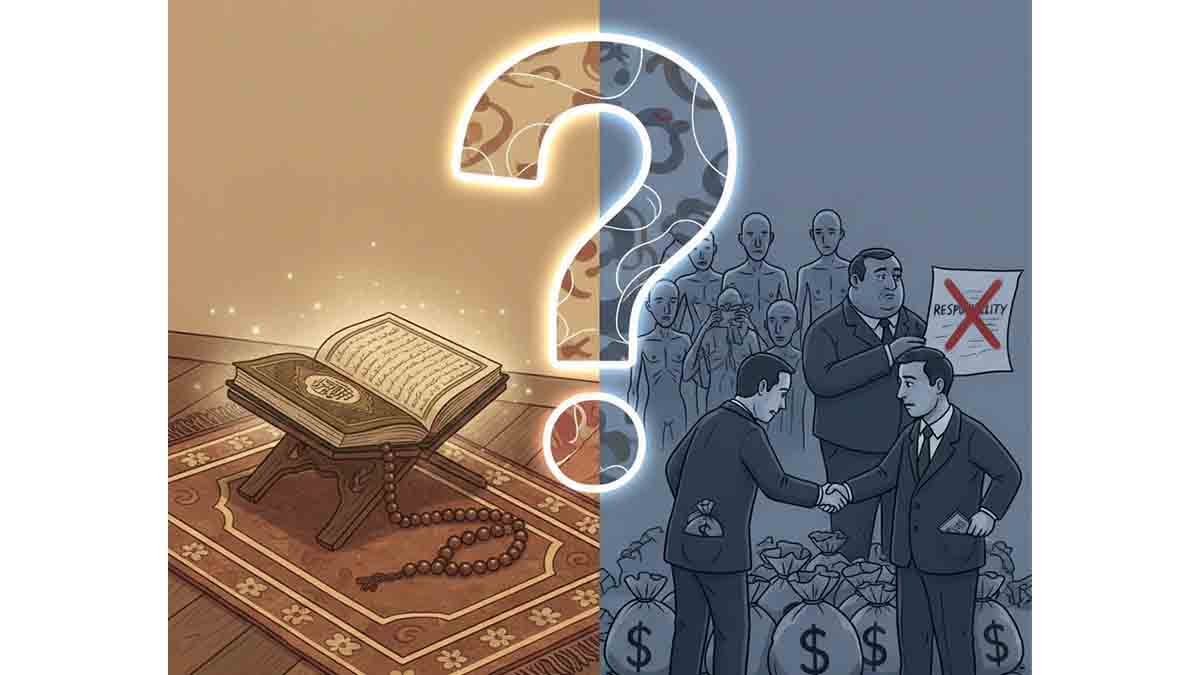

Secara paradigma, terdapat jurang yang dalam antara SQ Barat dan Kecerdasan Rohani Islam:

-

SQ Barat bersifat universal-humanis. Fokusnya adalah pencarian makna subjektif dan pengalaman transendensi pribadi, tanpa keterikatan pada otoritas agama tertentu.

-

Kecerdasan Rohani Islam berpusat pada Tauhid. Ia dimulai dari hubungan vertikal dengan Allah (habluminallah) yang harus teruji dan terwujud dalam hubungan horizontal yang adil dan jujur dengan sesama manusia (habluminannas).

Dengan kata lain, kecerdasan rohani dalam Islam tidak sekadar bertanya “apa makna hidupku?”, tetapi “untuk siapa hidup ini kujalani?”. Pusat kesadarannya adalah Allah, yang diwujudkan dalam iman, taqwa, dan ihsan.

Persoalan mendasar yang diangkat adalah anomali dalam praktik keberagamaan kontemporer. Seringkali, ibadah mahdhah (ritual) dihitung dengan sangat teliti, sementara urusan muamalah—seperti keadilan, amanah, dan kejujuran dalam berdagang, memimpin, atau bermasyarakat—justru diabaikan.

Padahal, Al-Qur’an jauh lebih banyak membahas keadilan sosial dan etika bermuamalah daripada sekadar ritual. Fenomena empiris pun menunjukkan ironi ini: ada yang rajin haji dan umrah, namun kualitas muamalahnya bermasalah—mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pengkhianatan amanah dalam lingkup keluarga dan publik.

Di tengah gempuran budaya digital dan algoritma media sosial, spiritualitas sering direduksi menjadi sekadar perasaan “nyaman” dan “tenang”. Spiritualitas versi ini tidak mensyaratkan ketundukan pada kebenaran yang mengikat, sehingga memicu relativisme berbahaya: setiap orang merasa benar dengan versi spiritualitasnya sendiri, tanpa patutan etis yang jelas.

Kita boleh memanfaatkan konsep SQ Barat sebagai alat bantu pendidikan nilai. Namun, kita tidak boleh menyamakannya dengan kecerdasan rohani Islam yang lebih utuh dan berbobot.

Puncak kecerdasan dalam Islam bukan sekadar menemukan makna hidup pribadi, melainkan mengenal Allah (ma’rifatullah) dan membuktikannya dalam seluruh lini kehidupan. Di tengah arus budaya digital yang mendangkalkan makna, tantangan terbesar umat Islam adalah menghadirkan kecerdasan rohani yang utuh: sadar kepada Tuhan, adil kepada sesama, dan jujur dalam setiap amanah kekuasaan. Tanpa integrasi ini, spiritualitas hanya akan menjadi simbol yang kosong, bukan suluh yang menerangi dan memajukan peradaban.

Didik P. Wicaksono, Pemerhati Sosial Digital dan Budaya Kontemporer.